観阿弥 作 時:不定。夕暮から夜 所:都の外れ

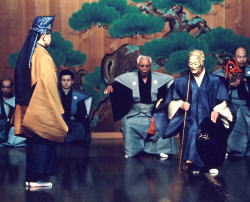

高野山の僧(ワキ・ワキツレ)が、社寺参詣のため旅をし、都の外れまでやってくる。僧たちは、悟り澄ました心境を謡って座す。

そこへみすぼらしい姿の老婆(シテ)が歩いてくる。昔は誇った美貌が衰えて下賤の者にも蔑まれ、月日が積もって百歳の姥となり、誰にも相手にされない今の境涯を嘆き、都は人目が気になるので夕暮れに紛れて出てきたのだと語る。道中の景色を謡い、疲れていたのでそばにあった朽木に腰を下ろす。

僧は、それが古い卒塔婆(仏の供養に建てる、地・水・火・風・空を表す五層でできた塔)と気づき、教え諭してどかせようと声をかける。姥は「ただの朽木に見える」と従わない。僧が「深山の朽木でも花が咲けば桜と分かるように、仏体を象り刻んだ木が何の跡形も無いはずはない」と語気を強めると「私も賤しい埋もれ者だが、心の花はまだあるので、それが仏に供える花にならないはずがない」と応じ、卒塔婆が仏体であるわけを尋ねる。「大日如来の衆生を救う誓いを、万物を構成する五大、地水火風空で形象したもの」との説明を聞いて、老婆は僧たちを相手に、仏教知識と機知を駆使して議論を始める。

「五大は人の体にも備わっているから、人も卒塔婆も区別は無い」「形は人も卒塔婆も同じでも、その意味や功徳の有無が違う」「卒塔婆の功徳とは何か」

「一見卒塔婆永離三悪道(卒塔婆を一見すれば永く地獄・餓鬼・畜生道を離れられる)」「一念発起菩提心(一瞬でも悟りを求める心を持つ)の功徳は、それに劣らない」「菩提の心があるなら、なぜ俗世を厭って出家しない」「出家した姿かたちが世を厭うのではない。心こそが世を厭うのだ」「心無い身だからこそ、仏体を表す卒塔婆が分からなかったのだろう」「仏体だと知ればこそ、卒塔婆に近づいたのだ」「ではなぜ礼拝せず腰を掛けた」「どのみち倒れ伏している卒塔婆、私も休んで何が悪い」「それは順縁(善事を縁に仏道に入ること)に外れている」「逆縁(悪事がかえって仏道に入る縁になること)でも浮かばれる」

応酬の末、僧と老婆は「愚かさと智慧も、悪と善も、煩悩と悟りも、皆同じこと」と共鳴する。姥は「万物の実相は無なのだから、仏も衆生も同じこと。もともと愚かな凡夫を救うための仏の誓願なので、逆縁でも成仏できるのです」と心をこめて述べる。僧は「まことに悟った乞食」と感服し、頭を地に着けて三度礼拝する。老婆は勢いづいて戯れの歌を詠む。

極楽の内ならばこそ悪しからめそとは何かは苦しかるべき〔極楽の内でならいけないでしょうが、外の世界では(外は=卒塔婆)腰掛けても問題ありませんよ〕「うっとうしいお説教だこと」と立ち去ろうとする。僧は姥の素性が気になり、名を尋ねて死後の供養を申し出る。すると引き返して「出羽国の郡司小野良実の娘、小野小町のなれの果てです」と明かす。

首や背の袋には飢えをしのぐ粟や豆、垢まみれの衣を入れ、肘の篭にはクワイを入れている。破れ蓑破れ笠では顔も隠せず、霜雪も雨露も防げない。涙を抑える服の袖さえ無く、路頭にさすらい物乞いをする。何も貰えないときは、悪心と狂乱の心が湧き異常な様になる、と言いも果てず、突然様子が変わる。

首や背の袋には飢えをしのぐ粟や豆、垢まみれの衣を入れ、肘の篭にはクワイを入れている。破れ蓑破れ笠では顔も隠せず、霜雪も雨露も防げない。涙を抑える服の袖さえ無く、路頭にさすらい物乞いをする。何も貰えないときは、悪心と狂乱の心が湧き異常な様になる、と言いも果てず、突然様子が変わる。