作者不明 時:建久四年(1193)五月半ば 所:相模国(神奈川)曽我館

※室町時代初中期成立の『曽我物語』が題材です。幼いころに父を討たれた曽我兄弟が、苦節を経て十八年後にあだ討ちを果たした事件に基づく物語で、歌舞伎や文楽の題材にもなりました。能では他に「夜討」「禅師」「調伏」三曲の曽我物があります。

【曽我兄弟の母の館】母(ツレ)が兄弟の乳母の春日の局(間狂言)を従えて座る。

【曽我兄弟の母の館】母(ツレ)が兄弟の乳母の春日の局(間狂言)を従えて座る。

そこへ曽我十郎祐成(シテ)・五郎時致(ツレ)兄弟が家来の団三郎と鬼王(ツレ)を連れて登場。兄の祐成が事情を語る。

「将軍源頼朝が、富士山の裾野で大規模な狩りを催すことになった。弟は勘当されているが、母に取り成して許してもらい、共に御狩に加わるつもりだ。東国の武将は皆お供に参るので、父の敵の工藤祐経も必ずやってくる。そこで二人も狩人にまぎれ、鹿ではなく祐経を射止めて敵討ちの高名を揚げようと決意したのだ。たとえ将軍の咎めを受けても、もともと数ならぬ身には恐れることも無い。」

弟を待たせて内に声を掛けると、乳母が出て応対する。時致を見て「奥方様から、時致殿が来ても知らせるなと命じられています」と言うので、やむを得ず、自分が来たことだけを伝えさせる。

母は祐成を招き入れ、優しく「珍しい、どこへ行くついででしょう。母のためにわざわざではないわね」と話しかける。「はい、久しくお顔を見ていませんし、富士の御狩がありますので」「思ったとおり、ついでに寄ったのね」と、親子は戯れ交じりに挨拶する。時致は物陰から離れてそれを聞き、同じ母、乳母に隔てなく育てられた兄弟なのに、兄は色々と歓待され、自分は分け隔てされていることを悲しみ、涙をこぼす。

祐成は弟のところへ戻り、母の機嫌が良いので急いで行くよう勧める。時致はためらうものの、兄にうながされて乳母に取次ぎを頼むが、無視されて何度も必死で呼びかける。

その声を聞きつけ、母は冷たく「不思議ね、祐成と九上の禅師(三男)の他に子はいないのに、誰かしら。ああ、箱根の寺にいた箱王という愚か者ね。それなら、僧になれと言ったのに従わなかったから、勘当したのに。ここまで来たからには、権現様もご覧あれ、重ねて勘当します」と言い放ち、戸口を閉ざして閉め出す。 呆然とし、せめて一目見ようとするが、御簾几帳も下ろされてしまっている。

離れて待つ祐成が手招きして様子を尋ねると、弟は泣く泣く戻ってやり取りを伝える。一方母は、乳母を通じ「時致のことを話せば祐成も勘当」と告げる。

あまりの仕打ちに、兄は「自分に任せろ」と、弟を従え母の前にかしこまる。時致は隅で平伏する。祐成は落ち着いて説得を始め、次第に気を昂ぶらせる。

「我らの親の敵のことは、世に知れ渡っております。敵を討つのに私一人ではあまりに頼りないから弟を元服させたのに、先程の仰せは、本当は私のことも愛しておられないのでしょう。たとえ時致自身が出家を願っても、兄には家来も無く、敵討ちの宿願さえあるのだから、『お前まで見捨てるのか』とお叱りなさってこそ慈悲深い母親ではないですか。それなのに法師にならないからと勘当するとは。たとえ仰せに従ったとしても、仲間に『あれを見よ、河津(父親の姓)の息子は敵から逃れようと出家したぞ。真に仏道を求めるためでは無かろう』と蔑まれれば、修行の意欲も湧かず、いつも悔しい思いをし、かえって俗人よりも劣るでしょう。それに時致は箱根の寺にいたおかげで法華経を覚えて、いつも読誦して母上の幸せを祈り、また、毎日念仏を唱えて父上の供養をしています。これほどの者を三年も勘当なさるとは。今日お訪ねしたのは、不慮の事態も有り得る狩場に向かう、暇乞いのためでもあるのです。父上も、伊豆の赤沢山の狩場で命を落とされたのではなかったですか。なぜ今も狩と聞いて、気に留めてもくださらないのです。」

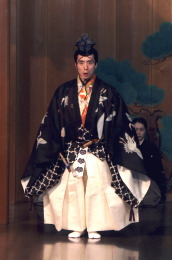

ツレ 大島輝久 シテ 佐々木多門

ツレ 大島輝久 シテ 佐々木多門