作者不明 時:春 所:近江国(滋賀県)石山寺

※ 安居院は比叡山の里房。そこに住んだ聖覚は説法唱導の名手で「源氏物語表白」の作者。中世には「狂言綺語」といって、文学を道理に合わぬ飾り立てた言葉で人を惑わす罪深いものと見る考えと、言葉の力で信仰に導く尊いものと見る考えとがあり、紫式部は地獄に落ちたと伝わる一方、弁護する説もありました。(『今鏡』など)

【前場】安居院の法印(ワキ)が、従僧(ワキツレ)を連れ、常日頃信仰している石山寺を目指して旅をする途中、琵琶湖畔で若い女(前シテ)に声を掛けられる。女は「私は石山寺に籠もって源氏物語を書き、その筆すさびで死後名を残すことになりましたが、光源氏の供養をしなかった罪で、いまだに成仏できません。よろしければ石山寺で、源氏の供養をし、私の弔いもしていただきたいとお願いしに来たのです」と語る。法印が承諾して素性を問うと、「まず石山寺で源氏の供養をしてくだされば、その時に私も現れて共に弔いましょう」と答える。

法印は、相手の様子から実は紫式部の霊だと気づく。女は恥らって、名乗ることなく紫雲(良い事の前兆とされる紫色の雲。信心深い人が極楽往生する際、阿弥陀仏が乗って迎えに来るともいわれた)たなびく夕日の光に紛れて姿を消す。

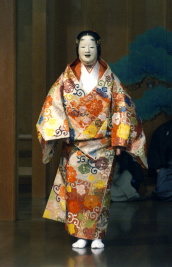

【後場】法印は石山寺に参り、予定の勤行を終え、夜更けの鐘の鳴るころ、源氏と紫式部の供養を始めようとして「光源氏のかりそめの世でのはかない物語を聞くにつけても、あてにならない作り事に思える」とつぶやく。すると紫式部の霊(後シテ)が、紫色の薄衣をまとい、灯火の中に影のように現れる。

法印が夢か現実かと戸惑っていると、霊は恥らいつつも自分が紫式部だとほのめかす。その面影が前日見た女性と同じなので、法印も式部だと確信して、二人は心に隔てなく、光源氏の弔いを始める。

法印が夢か現実かと戸惑っていると、霊は恥らいつつも自分が紫式部だとほのめかす。その面影が前日見た女性と同じなので、法印も式部だと確信して、二人は心に隔てなく、光源氏の弔いを始める。

式部は供養に感謝し、「何をお布施に差し上げましょう」と言う。法印は、昔を偲ぶ舞を舞ってみせてほしいと頼む。するとためらうものの、紫色を重ねた袖を返して淑やかに舞い始め、供養を願う心境を語る。

「そもそも無常というものは目の前にあっても形も無く、一生は短く夢のようなもの。だから春の夜の朧月夜と詠じて享楽しても、その恋の涙の罰か長雨が降り、源氏は須磨の浦でわび住まいをなさることになった。さて数ならぬ私は、悲願を込めて石山寺に籠もり、この物語を書いたけれど、とうとう供養をしなかったので、死後も妄執の雲が晴れない。今法印に会うという稀有な縁にあたり、心中の所願を一つの巻物に写し、迷いの無明の眠りから覚める」

法印がその巻物を広げて読み始めると、式部は合掌して光源氏の霊の成仏を願い、声に合わせて報謝の舞いを舞う。巻物に書かれた供養の表白文は、源氏物語の巻名を織り込み、この世の無常を観じて極楽往生を願っている。

巻物を読み上げて共に鐘を鳴らし、弔いを終える。【源氏物語表白】

そもそも桐壺の 夕べの煙速やかに 法性の空に至り 箒木の夜の言の葉は ついに覚樹の花散りぬ 空蝉の空しきこの世を厭ひては 夕顔の露の命を観じ 若紫の雲の迎へ末摘む花の台に座せば 紅葉の賀の秋の落葉もよしやただ たまたま仏意に逢いながら 榊葉のさして往生を願ふべし

(傍線部「源氏物語」の巻名)

花散る里に住むとても 愛別離苦の理 逃れ難き道とかや ただすべからくは生死流浪の須磨の浦を出でて 四智円明の明石の浦に澪標いつまでも在りなん ただ蓬生の宿ながら菩提の道を願ふべし 松風の吹くとても 業障の薄雲は晴るること更に無し 秋の風消えずして 紫磨忍辱の藤袴 上品蓮台に心を懸けて誠有る 七宝荘厳の真木柱のもとに行かん 梅が枝の匂いに移る我が心 藤の裏葉に置く露の その玉葛かけ暫し 朝顔の光頼まれず

朝には栴檀の 蔭に宿り木名も高き 司位を 東屋の内に籠めて 楽しみ栄えを 浮舟に譬ふべしとかや これも蜻蛉の身なるべし 夢の浮橋を打ち渡り 身の来迎を願ふべし 南無や西方弥陀如来 狂言綺語を振り捨てて 紫式部が後の世を 助け給へ